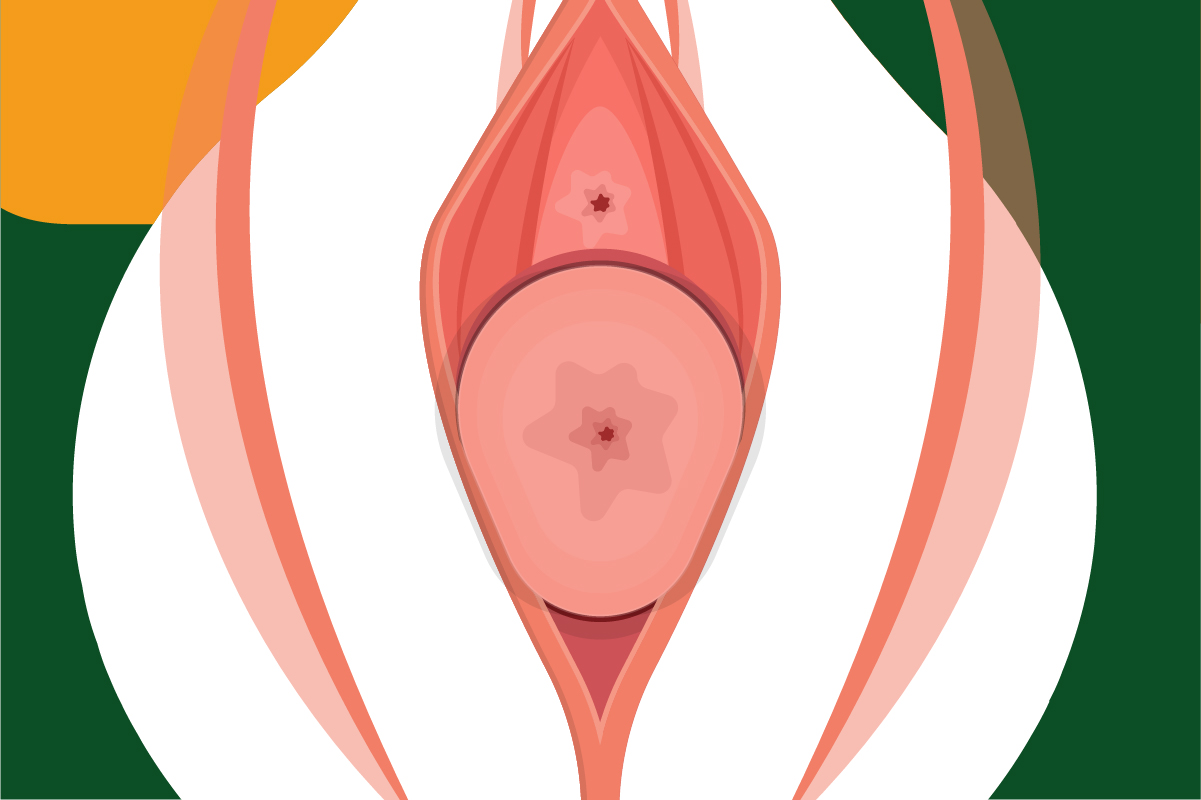

Le prolapsus génital, aussi appelé descente d’organes, est une pathologie courante qui touche principalement les femmes après plusieurs grossesses, à la ménopause ou à la suite d’un affaiblissement progressif du plancher pelvien. Il correspond au déplacement d’un ou de plusieurs organes pelviens – vessie, utérus, rectum, intestin grêle – vers le vagin, en raison d’une perte de tonicité des tissus de soutien.

Cette affection n’engage pas le pronostic vital, mais peut causer une gêne physique, des troubles fonctionnels et une altération de la qualité de vie. La prise en charge thérapeutique vise à soulager les symptômes, restaurer l’anatomie et prévenir les récidives.

1. Comprendre le prolapsus génital

Lorsqu’il perd en force et en élasticité, ces organes peuvent s’affaisser et exercer une pression sur les parois vaginales.

Les différents types de prolapsus sont :

- Cystocèle : descente de la vessie.

- Rectocèle : descente du rectum.

- Hystérocèle : descente de l’utérus.

- Entérocèle : hernie de l’intestin grêle dans le vagin.

- Prolapsus de la voûte vaginale : souvent après une hystérectomie.

2. Les traitements conservateurs

Pour les prolapsus légers à modérés (grades I et II) ou chez les patientes ne souhaitant pas d’intervention chirurgicale, les traitements conservateurs sont privilégiés.

a. Rééducation périnéale

La kinésithérapie pelvienne est une méthode efficace pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Les exercices de Kegel, pratiqués régulièrement et encadrés par un professionnel, permettent d’améliorer le tonus musculaire. Cette rééducation est particulièrement indiquée après un accouchement ou en prévention.

b. Utilisation de pessaires vaginaux

Le pessaire est un dispositif médical en silicone ou en plastique, inséré dans le vagin pour soutenir les organes descendus. Il offre un soulagement immédiat, notamment chez les femmes âgées ou en attente de chirurgie. Un suivi médical régulier est nécessaire pour éviter irritations ou infections.

c. Traitement hormonal local

L’application locale d’œstrogènes (crèmes, ovules, anneaux) améliore la trophicité vaginale, réduit la sécheresse et facilite le port d’un pessaire.

d. Modifications du mode de vie

Certaines habitudes permettent de limiter l’aggravation :

- maintenir un poids santé,

- lutter contre la constipation,

3. Les traitements chirurgicaux

Lorsque le prolapsus est avancé (grades III et IV) ou très gênant, la chirurgie est envisagée. L’objectif est de repositionner les organes et de restaurer la solidité du plancher pelvien.

a. Chirurgie par voie vaginale

Cette approche est souvent privilégiée chez les patientes âgées ou présentant des comorbidités. Elle comprend :

- Colporraphie antérieure ou postérieure : renforcement des parois vaginales affaissées.

- Hystérectomie vaginale : retrait de l’utérus en cas de descente importante.

- Suspension de la voûte vaginale : fixation à des ligaments solides pour prévenir les récidives.

b. Chirurgie par voie abdominale ou laparoscopique

. Réalisée par cœlioscopie ou chirurgie robot-assistée, elle offre de très bons résultats à long terme et un faible taux de récidive.

c. Techniques conservant l’utérus

Elle permet de repositionner et de fixer l’utérus sans l’enlever, ce qui peut être important pour les femmes encore en âge de procréer.

4. Suites opératoires et prévention des récidives

Après une intervention chirurgicale, la période de convalescence dure généralement de 4 à 6 semaines. Les recommandations incluent :

- éviter les efforts physiques intenses,

- ne pas porter de charges lourdes,

- reporter les rapports sexuels jusqu’à cicatrisation complète,

- suivre les consignes médicales.

Une rééducation périnéale post-opératoire est souvent prescrite pour consolider les résultats et renforcer les muscles pelviens.

Les mesures préventives à long terme sont :

- un suivi gynécologique régulier,

- le maintien d’un poids stable,

- la pratique régulière d’exercices de renforcement périnéal.

Conclusion

Le traitement du prolapsus génital repose sur une approche personnalisée, allant des mesures conservatrices à la chirurgie. Les options sont nombreuses et permettent, selon la situation, de soulager les symptômes, de restaurer l’anatomie et de préserver la qualité de vie. Une prise en charge précoce, associée à une bonne prévention, reste la meilleure stratégie pour éviter les complications et les récidives.

Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA